Appunti per un rinnovato assalto al cielo. I

Riportando tutto a casa

di Paolo Selmi

Premessa

Si narra che, qualche millennio fa, un pensatore cinese di nome Kong(fu)zi (孔(夫)子, o Confucio per gli amici), in un periodo di crisi abbastanza simile all’attuale, se non peggio, inaugurasse la sua proposta politica (non ancora divenuta ideologia e pensiero dominante di un continente) “rettificando i nomi” (zheng ming 正名): “Se i nomi non sono corretti, le parole non corrispondono alla realtà; se le parole non corrispondono alla realtà, gli affari non giungono a compimento”1 … insomma, secondo il pizzetto più famoso e osannato del Paese di Mezzo, nulla si sarebbe mai potuto veramente cambiare se non si eliminano prima le ambiguità di fondo esistenti. Era un atto di grande coraggio allora, quando denunciare un’usurpazione di trono poteva equivalere alla perdita della propria testa; è un atto di grande coraggio oggi, quando palesi atti di arroganza che fanno straccio del diritto internazionale sono auto-legittimati da caratteri di “eccezionalità”2 che valgono solo per uno Stato (e per i lacché di turno), così come quando “fare chiarezza” su una proposta politica di trasformazione socio-economica e possibile transizione al socialismo equivale, sicuramente, a inimicarsi tanti soggetti, alcuni tradizionalmente noti (i primi di cui sopra) e altri, molto probabilmente, ancora considerati “amici”, “alleati”, se non addirittura lao dage (老大哥), “grande fratello maggiore”, al posto del defunto riferimento sovietico.

La storia degli ultimi trent’anni ci mostra, infatti, chiaramente come, ciò che è stato definito “globalizzazione”, altro non sia stato che un’occupazione, un’espansione globale del modo capitalistico di produzione che, nel tempo, si è assestato trasformando e uniformando ai propri standard spazi e territori gestiti, sino ad allora, secondo modi di produzione completamente diversi, se non alternativi: dal comunismo di guerra della “ciotola di ferro” (tiefanwan 铁饭碗) cinese, al “socialismo realizzato” del blocco dei “Paesi dell’Est”, con tutte le loro differenze e sfumature. Le rivoluzioni industriali e tecnologiche seguite a tale processo di consolidamento globale del grande capitale, di omologazione economica, sociale e culturale che ha fatto pensare a qualcuno a un’ipotetica “fine della Storia”, nate dalla necessità di ridurre gli enormi spazi che il ciclo della merce si trovava via via a gestire, hanno rafforzato questa illusione: illusione che l’attuale crisi interimperialistica fra potenze globali, regionali e i blocchi di alleanze ivi annessi e connessi, ha contribuito definitivamente a far saltare; una crisi in cui non esistono “buoni” e “cattivi”, ovvero logiche, tattiche, strategie di potere mosse dai nobili ideali di un’etica comune o di una morale soggettiva: ciascuna delle parti in campo ragiona secondo il proprio utile che, come i fatti recenti insegnano, in un caso coincide col seminare morte e distruzione – pardon, creative chaos – perché se non si riesce proprio a compiere il regime change con il our-son-of-a-bitch di turno, è meglio la terra bruciata, impestata dal se-dicente “stato islamico”, da Jaysh al-Islam, da Jabhat Al-Nusram da Ha'aty Tahrir al-Sham, e dal resto dell’allegra compagnia di formazioni terroristiche che foraggia, visto che nel deserto non si riesce a far crescere l’oppio; nell’altro caso, coincide con chi ha interesse a costruire e ricostruire tessuti socio-economici in grado di meglio rispondere alle proprie esigenze di politica estera e di difesa, così come a quelle economiche delle variegate vie “del gas”, “del petrolio”, o “della seta” che di lì passano. In questo senso, chi non ha la coscienza completamente obnubilata dalla realpolitik, o da una costante, consolidata nei secoli, servilistica attitudine al servo encomio e codardo oltraggio, scambiata con “responsabilità” e “buon senso” (anche qui, le parole dovrebbero tornare al loro senso originario!), pur non condividendo entrambe le posizioni, una scelta di campo la dovrebbe fare. Diverso ancora è il discorso di chi “tifa”, di chi “è rimasto orfano”, e utilizza i (pochi) elementi di informazione in suo possesso per costruirsi mondi immaginari dove il (suo) Bene, prima o poi, trionferà inevitabilmente sul (suo) Male. È un pericolo anche questo, specialmente fra quei pochi rimasti che agiscono in buona fede, che hanno alle spalle decenni di lotte, la maggior parte perse e che tuttavia, colti impreparati da un mondo che cambia vorticosamente, hanno tirato i remi in barca e si accontentano di veder vincere – a prescindere, direbbe Totò – quello che loro identificano come “rosso”, da un lato che loro considerano “rivoluzionario” o, dall’altro, più “riformistico”, di quella vulgata falsamente “di opposizione” ma, come nel primo caso, altrettanto funzionale al mantenimento dell’attuale modo di produzione, che qualcuno ha definito, a torto o a ragione, “savianesimo”.

Questa premessa è necessaria per definire un possibile campo d’azione: compito dei comunisti oggi è, infatti, ripartire dalle proprie macerie, mettere insieme i frammenti di un discorso interrotto decenni fa con la caduta di un muro. Qualcuno, più di uno in realtà, obbietta che da allora qualcosa, molto secondo lui, è stato fatto. La Repubblica Popolare Cinese, ai suoi occhi, rappresenta un modello vincente di socialismo. Non entro nel merito di argomentazioni che sarebbero, in questa fase, inutili o, meglio, utili solo a riattizzare polemiche, personalismi, vecchi rancori fra compagni (quelli rimasti). Mi permetto però di sottolineare come, occuparsi di Cina oggi, e nella seconda parte di questo lavoro ce ne occuperemo, sia fondamentale per chi crede ancora nel socialismo come modo di produzione alternativo a quello capitalistico – a prescindere dalla propria, attuale, posizione sull’argomento - proprio perché pone in discussione le sue certezze e lo porta, di sua spontanea iniziativa o suo malgrado, su un percorso impervio di critica, serrata, rigorosa e sistematica allo stato di cose esistenti. Questa è stata, quantomeno, la mia esperienza personale di studente, di ricercatore, di lavoratore. Il percorso che sono a proporvi con questo lavoro ne ripercorre alcune tappe fondamentali, alla fine delle quali c’è chi resterà totalmente della sua, chi invece utilizzerà – in parte o in toto – i materiali raccolti come spunto per ulteriori, più approfondite analisi, suggerimenti, critiche costruttive nella costruzione, a livelli ancora più avanzati, di una teoria in grado di farsi prassi. In questo caso il mio sforzo sarà servito a qualcosa, ed è con questo auspicio che intraprendo questo viaggio nel passato, nel presente, e nel possibile.

Infine, un’ulteriore premessa, doverosa per rispetto al lettore. Quanto segue, suddiviso per comodità in capitoletti, è parte di un lavoro in itinere non solo per quanto concerne la composizione, la struttura di questo quaderno di appunti, ma anche per quanto riguarda la stesura di ciascun capitoletto. I dati sono il più possibile aggiornati, ma potrebbero anche non essere i più aggiornati. Quello che mi appresto a sottoporre alla vostra attenzione è un semilavorato grezzo, anche se è stato tradotto da fonti autorevoli e sottoposto a verifiche incrociate con altre fonti prima di essere messo nero su bianco, cercando di applicare lo stesso rigore analitico che è stato parte della mia formazione e attività di dottore in ricerca ed è – tutt’ora – parte del mio lavoro quotidiano di lavoratore nei trasporti internazionali (se non altro per non avere merce persa per strada, o bloccata in dogana, o con pendenze per danni senza le dovute pezze giustificative, o con addebiti non dovuti, ecc.). Ma resta sempre un semilavorato grezzo. Mi scuso in anticipo di eventuali imprecisioni, errori e omissioni, di cui sono ovviamente l’unico responsabile.

Partiamo dalla fine

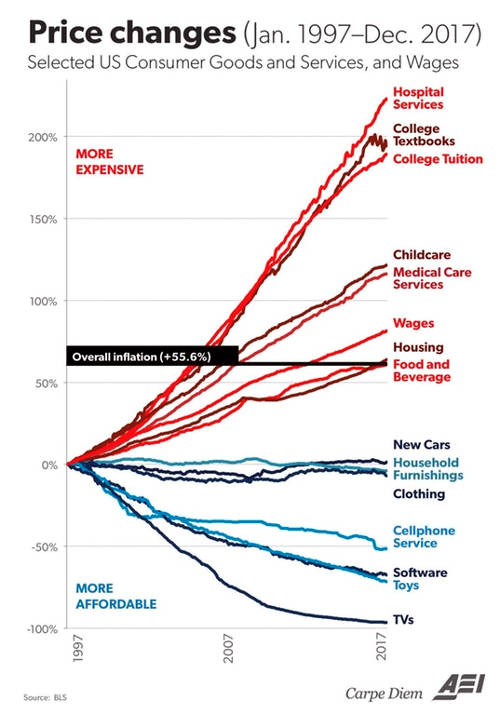

L’assassino, si sa, è sempre il maggiordomo; in questo caso, la fotografia risultante da questo grafico recentemente pubblicato e che riporto come primo spunto di riflessione:

In altre parole, una critica a questo modo di produzione non può che partire, come oltre un secolo e mezzo fa, dalla forma merce. Come è cambiata da allora, in particolar modo dal secondo dopoguerra a oggi, in particolare dal presunto, incontrastato, dominio di un “pensiero unico”, è una questione che offre ampia materia di riflessione. E partire dal caro vecchio Zio Sam è molto interessante. In vent’anni, infatti, osserviamo come le spese ospedaliere aumentino di oltre il 200% e calino, invece, giocattoli e televisori: panem et circenses, verrebbe da dire. Interessante notare come questi dati sull’andamento dei prezzi3 , elaborati da fonti ufficiali4 , siano poi citati dall’estensore degli stessi, peraltro professore di economia, come caso esemplare di danni del controllo statale sul libero mercato (sic!): mantra duri a morire nella patria del neoliberismo coi deboli e del protezionismo coi forti (seguita in questo a ruota dall’altro gigante di oltrepacifico, quello che promette mirabolanti profitti a chi segue la sua via della seta, ma a senso unico)... All’obiezione di un commentatore che chiedeva come mai nei Paesi scandinavi il grafico non fosse lo stesso il professore, ovviamente, non rispondeva (per non parlare del nostro Belpaese nella sua fase poi definita “statalista”, con le cedole librarie, la scuola gratuita, i farmaci gratuiti su ricetta e analisi e cure ospedaliere altrettanto gratuite); non poteva rispondere, così come non avrebbe potuto obbiettare nulla di fronte a chi avesse messo sul piatto l’immenso giro d’affari – privato – derivato dalle spese sanitarie derubricate dal bilancio pubblico come spending review e recentemente oggetto di commento da parte di fonti non sospette5 , e non avrebbe avuto nulla da replicare anche a una domanda ancora più elementare: come mai, in piena guerra fredda, questo grafico negli USA fosse pressoché identico6 e in URSS fosse esattamente l’opposto.

Questo grafico parla direttamente non solo agli USA, ma a tutto l’Occidente capitalistico, Italia compresa: mutatis mutandis non occorrono, infatti, particolari doti investigative per trovare riscontri analoghi nella nostra attuale situazione7 . Figli di un’economia globalizzata, dove i ricchi sono sempre più ricchi e viceversa, dove il lavoro è sempre più dequalificato, delocalizzato, precarizzato, sottoposto a sfruttamento, dove i beni necessari aumentano di prezzo mentre diminuiscono quelli voluttuari prodotti dall’altra parte del mondo con salari da fame e condizioni lavorative che ci riportano a un capitalismo grondante “dalla testa ai piedi, da tutti i pori, sangue e sporcizia” (von Kopf bis Zeh, aus allen Poren, blut und schmutztriefend)8 , fatichiamo a trovare un’alternativa o, peggio, crediamo di trovarla puntando su un diverso cavallo, senza renderci conto che tutti con-corrono secondo la stessa, medesima logica, sia quando giocano pulito che quando la fanno sporca e secondo lo stesso, medesimo, modo di produzione.

(Continua...)

Note

1 名不正,则言不顺;言不顺,则事不成; Kongzi (孔子), Lunyu (论语), in Fausto Tomassini (trad. e a cura di), I quattro libri di Confucio, Torino, Utet, 1974, p. 201.

2 Il 13/04/2018, poche ore prima che 103 missili fossero lanciati in territorio siriano (peraltro con esito disastroso, visto che 73 furono abbattuti da una contraerea perlopiù risalente ad Assad padre) un segretario di stato USA ed ex direttore CIA, tale Mike Pompeo, interpellato dal senatore democratico Tim Kaine, rispose in modo esemplare e inequivocabile sull’argomento. Vale la pena riprendere l’intero scambio di battute:

Tim Kaine: "If we embrace the regime change in other nations, we can hardly say 'but this is something only the US gets to do.' If we say it is an acceptable foreign policy goal for us, other nations conclude it is an acceptable foreign policy goal for them." (se noi abbracciamo l’idea di cambiare regime in altre nazioni, non possiamo affermare che “solo gli USA possono farlo”. Se diciamo che per noi è un obbiettivo di politica estera accettabile, altre nazioni potrebbero fare altrettanto).

Mike Pompeo: “This [US] is a unique, exceptional country. Russia is unique, but not exceptional. ” (Questo (gli USA) è un Paese unico ed eccezionale. La Russia è unica, ma non eccezionale)

3http://www.aei.org/publication/chart-of-the-day-century-price-changes-1997-to-2017/

4https://ourworldindata.org/grapher/price-changes-in-consumer-goods-and-services-in-the-usa-1997-2017

5 “Outlook Deloitte: spesa sanitaria mondiale in crescita del 4% l’anno fino al 2021”,http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-09/outlook-deloitte-spesa-sanitaria-mondiale-crescita-4percento-l-anno-fino-2021-143036.shtml

6 Vedasi nella tabella 1975-1982 (e successive) l’indice dei prezzi delle spese sanitarie: “Also, medical care inflation ran high from 1975 to 1982, usually exceeding overall inflation; this trend has continued in recent decades.” Aa. Vv., “One hundred years of price change: the Consumer Price Index and the American inflation experience”,https://www.bls.gov/opub/mlr/2014/article/one-hundred-years-of-price-change-the-consumer-price-index-and-the-american-inflation-experience.htm

7 Vedansi, a puro titolo esemplificativo:

Sanità, “negli ultimi sei anni boom dei costi per i cittadini, ma qualità e quantità delle prestazioni sono diminuite”.

“Sanità, stipendi bloccati e boom di spesa per i farmaci”.

8 Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, in Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, 43 voll., Berlin(DDR), Karl Dietz Verlag, 1956-1990, Band 23, p. 788.

Appunti per un rinnovato assalto al cielo. II

Ancora una volta su forma merce, valore d’uso e valore di scambio

di Paolo Selmi

Citare il barbone di Treviri non è più di moda, me ne rendo conto, ma una critica al modo di produzione capitalistico senza appoggiarsi, senza partire dal contributo marxiano, non avrebbe alcun senso: chi lo ha fatto negli ultimi trent’anni di fine della storia, ha solo perso del gran tempo. Proviamo però a fargli fare un viaggio nel tempo, fino ai giorni nostri. Marx non si occupava di fotografia, né faceva radiografie, ma queste due lastre le avrebbe trovate alquanto interessanti:

Radiografia di una reflex meccanica a pellicola totalmente manuale:

Radiografia di una reflex digitale professionale:

Nel mezzo, forse neanche mezzo secolo e ben pochi mutamenti nel cosiddetto “valore d’uso” (Gebrauchswert, nella sua lingua) dell’apparecchio fotografico: parlando di un fotografo famoso che è passato dalla prima alla seconda, belle foto uscivano dalla mano di Salgado sia quando usava la sua prima Spotmatic, sia ora che è passato al digitale. Nel primo caso, dal punto di vista del valore d’uso, una macchina ergonomicamente studiata per regolare, con la mano sinistra, angolo di ripresa, messa a fuoco e ghiera dei diaframmi e, con la mano destra, ghiera dei tempi, pulsante di scatto e leva di avanzamento fotogramma, non ha fotograficamente nulla di meno da offrire del secondo modello, anzi: ci sono decisamente molte più probabilità che, nel primo caso, sia il fotografo a “scrivere con la luce” il proprio racconto fotografico assai più consapevolmente del secondo, dove a decidere, assai più spesso, per comodità o semplice pigrizia, è un “cervello elettronico” che pensa secondo programmi prefatti. E questo, specialmente nella scrittura in bianco e nero, è elemento fondamentale. Dal punto di vista poi del peso (quasi un kg di differenza fra la prima e la seconda), della portabilità (dimensioni molto più ridotte), della robustezza (meno componenti, meno possibilità di rottura), del ciclo di vita del prodotto finito (nel primo caso, macchine che passano dai nonni ai nipoti, a differenza del secondo), della durata dei materiali (quasi tutto metallo contro quasi tutta plastica), della manutenzione, della riparabilità (elettromeccanica contro schede elettroniche e motorini elettrici irriparabili ma solo intercambiabili), dell’autonomia (anni nel primo caso, laddove una pila serve solamente ad attivare un’elettrocalamita o un diodo; ore nel secondo) e, non ultimo, del prezzo, il paragone non si pone neppure: oggi è possibile con un centinaio di euro ben spese fra lente e corpo macchina, oltre che con un uso sapiente di filtri colorati e tutto quanto l’esperienza fotografica di un secolo ha messo a disposizione alla creatività del fotoamatore, impressionare su una pellicola pancromatica una superficie di sali d’argento di dimensioni 24x36 mm con una gamma di bianchi, di neri e di passaggi tonali fra gli stessi, che per essere minimamente emulata da un sensore digitale occorrono migliaia di euro. A che pro?

Certo, un matrimonio o un servizio professionale risultano economicamente più vantaggiosi se l’operatore può scattare migliaia di foto senza spendere una lira in celluloide, senza pensare troppo e vedendo subito su uno schermo il risultato delle sue fatiche. Peccato che la stragrande maggioranza dei fotografi non sia professionale, ma amatoriale, non tragga nessun vantaggio da un motorino elettrico per la messa a fuoco, collegato con un sensore che la determini automaticamente in base ad algoritmi e trasmette i dati a una centralina che assegna la tanto attesa accoppiata tempi-diaframmi secondo “programmi” dettati da un senso dell’estetica standardizzato e omologante, e lasciando all’operatore il solo disturbo di puntare e scattare (point and shoot).

Vi è, inoltre, dell’altro: ammettendo, infatti, e non concedendo una parità di valore d’uso, assistiamo a una progressiva diminuzione del “valore di scambio” (Tauschwert) che, ricordiamo, non necessariamente coincide col “prezzo” (Preis) anzi, è di gran lunga inferiore: il primo si ferma ai costi di produzione e al saggio medio del profitto industriale, il secondo include quell’enorme segmento di profitto commerciale, che poi altro non è che il motore principale della cosiddetta “delocalizzazione”1 : in altre parole, il trucco consiste nel vendere un prodotto qui come se fosse stato prodotto qui pur non essendo stato prodotto qui. Nella patria del “socialismo con caratteristiche cinesi”, e nelle altre officine del mondo site nel continente asiatico, oltre a un saggio di sfruttamento maggiore, dato dalla differenza dei tempi di lavoro e dei salari, la catena di montaggio è gestita da semplici assemblatori di stampi, schede, motorini e ingranaggi monoblocco in un’economia di scala tesa a produrre prodotti di qualità sempre più scadente ancorché, apparentemente, “tecnologicamente avanzata”. Il ciclo di vita del prodotto diminuisce, destinato a divenire rapidamente spazzatura. Paradossalmente, quindi, pur calando il prezzo di produzione, al contempo, aumenta il saggio di profitto sia dello schiavista cinese, indiano, vietnamita, in proprio o al soldo della multinazionale “investitrice”, sia del capitalista nostrano che, con brillanti disegni commerciali, pianifica le stagioni del (breve) ciclo di vita di ogni prodotto. La stessa tecnologia è introdotta con “innovazioni” graduali e periodiche così da rendere ben presto obsoleti i prodotti appena commercializzati. Così, mentre le tasche delle case produttrici e delle grandi firme si riempiono, si svuotano saperi, esperienze, da un’intera catena produttiva e riproduttiva di una forma merce che coinvolgeva figure intermedie oggi quasi sparite del tutto (operai qualificati, fotoriparatori, ecc.) e da un utilizzatore finale sempre più costretto ad acquisti al di sopra di ogni ratio economica e al di fuori di qualsiasi logica di utilizzo del prodotto stesso.

Obsolescenza programmata… chi?

Una Contax II, ma anche una Praktica MTL3, una Nikon FM2 ma anche una Zenit E, sono “per sempre”. Chiedo scusa agli amanti dell’economia fatta di numeri e diagrammi se proseguo, prometto ancora per poco, la mia incursione nel mondo della fotografia ma, oltre a conoscerlo abbastanza bene e direttamente2 , devo ammettere che si presta benissimo a questa analisi.

In questo caso, ho volutamente messo insieme il diavolo e l’acqua santa, accostato modelli di diversissima qualità, fasce di prezzo e prodotti da altrettanto diversi modi di produzione, perché la loro costruzione robusta, la loro relativa possibilità di riparazione, la loro grande affidabilità, la loro rispondenza, sempre eguale a sé stessa col passare degli anni, alla loro funzione primaria di “scrivere con la luce” li rendevano e li rendono, per l’appunto, modelli senza tempo, in grado di essere “tramandati” fra appassionati di generazione in generazione, lubrificati più dalla “ginnastica” che compiono durante un costante esercizio, che da manutenzione vera e propria. La differenza fra le prime e le seconde due di ogni accoppiata è di prezzo e di valore d’uso: la teutonica di anteguerra e la giapponese erano destinate a una clientela d’élite, la democratica tedesca e, ancor di più, la sovietica erano destinate a milioni di fotoamatori (la sola Zenit E fu prodotta in 3.334.540 esemplari fra il 1965 e il 19823 ). I due prodotti di alta fascia contenevano il massimo di valore d’uso esistente (il millesimo di secondo della Contax era quanto di più avveniristico si potesse concepire negli anni Trenta, mentre il quattromillesimo totalmente meccanico dell’otturatore in titanio della Nikon FM2, è tutt’oggi qualcosa di insuperato); i due prodotti “proletari”, contenevano il minimo sindacale per scattare a mano libera in condizioni normali di luce, come nel caso della Zenit e, nel caso della Praktica, una maggior gamma di tempi ma in un involucro più pesante, rumoroso, maggiormente sottoposto a vibrazioni. Nel mezzo, una marea di prodotti di scarsa qualità, “macchinette” figlie di logiche consumistiche che li avrebbero predestinate a vita breve: la cosiddetta “obsolescenza programmata” è tipica del modo di produzione capitalistico da ben prima del secondo dopoguerra, non certo dalla scoperta delle batterie “truccate” dei telefonini di una nota marca4 .

Qualcosa quindi accomunava i due opposti, qualcosa che nel modo di produzione capitalistico era riservato a una produzione di nicchia laddove invece, nel modo di produzione socialistico, era un’esigenza primaria: era la costruzione, solida, robusta, rispondente alle condizioni cui l’avrebbe sottoposta un uso prolungato. In altre parole, il modo socialistico di produzione attribuiva, nella produzione di massa, eguale attenzione da un lato al basso costo (motivo per cui la Zenit restò per oltre mezzo secolo, essenzialmente una Leica a tendine dell’anteguerra con, in aggiunta fra l’otturatore e innesto a vite degli obbiettivi, lo spazio riservato allo specchio), alla relativa facilità di costruzione, di manutenzione, di messa a punto e riparazione e, dall’altro, a una durabilità che li obbligava, nella scelta dei materiali, dall’alluminio al vetro ottico, a non badare a spese. Il motivo era presto detto. Diminuire gli sprechi e costruire beni di consumo destinati a durare era, nel caso del modo produzione socialistico, un imperativo che concorreva in maniera significativa al raggiungimento degli obbiettivi di piano: minor impiego di materie prime e risorse da allocare, maggior efficienza produttiva, maggior numero di beni di consumo in circolo per maggior tempo, minor bisogno di pianificare produzioni aggiuntive o sostitutive, soddisfacimento sempre maggiore dei bisogni materiali della popolazione. Non è un caso che, allorché questo modello entrò in crisi negli anni Ottanta, tale stagione coincise con l’ingresso massiccio della plastica nelle parti costruttive anche laddove non era consigliata (come sulla leva di avanzamento della pellicola o su quella di riavvolgimento), con la caduta del controllo qualità nelle fabbriche, con l’aumento degli scarti di produzione e con il crollo di un sistema che sarebbe seguito di lì a poco. Non era obsolescenza programmata di un dato prodotto, era eutanasia programmata di un intero sistema.

Paradossalmente, tuttavia, oggi ci troviamo nella stessa medesima situazione: come vedremo nei capitoli successivi, esistono modi migliori di far soldi che investirli in ricerca e sviluppo di prodotti destinati, nel lungo periodo, a ridurre marxianamente il saggio di profitto. Se, quindi, l’ingloriosa fine del socialismo reale – per pura negligenza di una classe dirigente impunita e criminale – vedeva a fine anni Ottanta gli scaffali pieni di patacche già condannate alla rottura ancor prima di esser vendute e… “altro che libera concorrenza, questa è la minestra, pedalare!”, oggi il turbocapitalismo imperante – per una ancora più perversa logica di massimizzazione del saggio di profitto – vede gli scaffali pieni di patacche destinate a durare, a volte, solo il tempo di esser caricate sul container dalla fabbrica cinese (visto che arrivano già danneggiate a causa di imballi penosi), e … “lo stesso fa la concorrenza, la minestra è questa, pedalare”! Nel primo caso, qualcosa si poteva e si doveva fare, e non è stato fatto. Nel secondo caso, nulla si può fare, perché andrebbe contro la logica stessa che portò a suo tempo, a delocalizzare la produzione, a squalificare gli operai e, insieme a loro, il prodotto finito.

(Continua... Qui la puntata precedente)

Nessun commento:

Posta un commento